一時預かり保育

[平成27年3月6日]

今月から「一時預かり保育」を始めました。

園児以外のお子さんを、保護者のご希望に応じて一時的にお預かりし保育します。園行事にも参加できます。安心でおいしい手作り給食を提供します。どうぞご利用ください。

<対象> 3歳11ヶ月から就学前までの幼児

<定員> 3名/1日

<保育時間・料金>

半日(8:30~12:30) 2000円+給食300円

1日(8:30~17:30) 3500円+給食300円

ご利用方法の詳細はお知らせをご覧ください。

リハーサル風景

[平成27年3月1日]

卒園式は厳かです。

普通の園では恐らくホールや教室で行われることが多いと思いますが、うちの園では昔から祖師堂というお堂で行っています。堂内は畳ではなく絨毯敷きの椅子席なので、お客様も足がしびれません。(^^)

式は園児、保護者、職員による献香、献華、献供で始まり、祈りの歌や園歌が歌われ、園児一人ひとりに保育証書が授与されます。その後、卒園児と在園児によるお別れの言葉、お祝いの言葉の呼びかけが行われ、最後に園長による祈願、そして合掌礼拝で終了。荘厳な雰囲気のお堂で行う厳粛な式典が、もうとにかく感動的なんです。

金曜日に、式の総リハーサルを行いました。謝辞などのお役目の保護者の方々にもご参加いただきました。年長の姿はとても立派で、リハーサルとはいえ思わず胸が熱くなります。在園児代表の年中児も年長に負けないくらい立派で、行儀もよく、大きな声で歌い、言葉を呼びかけ、式の雰囲気を盛り上げてくれました。

涙涙の卒園式。そしてその後はきっと、笑顔笑顔の謝恩会になるでしょう。寂しいですが、すごく楽しみでもあります。

花の兄

[平成27年2月24日]

花の兄という言葉をご存知ですか? 梅の花のことです。春の訪れを告げるように、どの花よりも早く咲くからか、昔からそのように呼ばれているようです。

妙福寺保育園の年長は「うめ組」。まさに園のお兄さんお姉さんとしてふさわしいクラス名かも知れません。

もうすぐ3月です。境内の梅の花がきれいに咲いて、うめ組さんの旅立ちを応援してくれているようです。昨日祖師堂で卒園式の練習をしました。そして今日は近所の小学校へ学校見学に行きます。保育園で過ごす時間が残りわずかとなってきたことを実感します。この時期は行事に追われず心ゆくまで遊び込める時期ですので、子ども達と最後まで楽しく過ごしていきたいと思います!

(写真は数日前のものです)

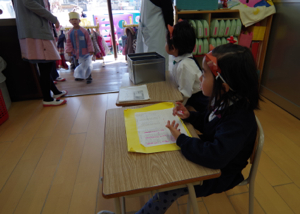

ごっこあそび

[平成27年2月23日]

保育園では毎年この時期に全園挙げての大掛かりなお店屋さんごっこを行います。今年は、各クラスとも子ども達の好きな絵本やお話を題材にして衣装や内容を考えお店を展開しました。

お手伝いやままごとなど、子どもの遊びはそのほとんどがいわゆる「ごっこ遊び」なのですが、実はこの何気ない遊びのなかに発達の重要なプロセスがあると言われています。

子どもは2歳頃から見立て遊びができるようになります。積み木を車に見立ててブーブーと走らせるような行動です。やがて自分の身の回りにいる人の真似をしてその人になり切る遊び、それを友達と互いに演じ合うままごと遊び、そして様々に役割分担してルールの中で演じ合うようなごっこ遊びへとつながっていきます。

見立てるためにはそのモデルとなるものを実際に知っている必要がありますから、その子の日頃の生活体験が遊びの内容に大きく影響します。家族との関わり、社会経験、自然体験など、それまでの体験が豊かであるほどごっこ遊びの幅は広く深くなります。

ごっこ遊びには様々な力が必要です。物を実物に見立てる力、友達を家族や店員・客などに見立てる力、役を演じるため自分自身をコントロールする力、相手の気持ちを理解したり想像したりする力、意思疎通を図るための言語の力、状況に応じて適切に対応する判断力など。つまりそこには、子どもがこれから大人になって社会で生きていくために必要なものの全てが含まれていると言って良いのです。

こうした力の育ちが未熟だと、遊びがうまく成立しなくなります。ごっこ遊びを上手にできるということは、子どもが心身ともに順調に発達しているということの証なのです。ごっこ遊びはその子の年齢に応じた発達状況を見極めるバロメーターになりますし、同時にその子に必要な経験をさせる教育の場にもなります。遊びを通じて子どもは経験を重ね成長していきます。子どもは遊びが仕事と言われるのは、このようなことがあるからです。

ごっこ遊びをする時、つい気合いが入って大人がお膳立てをして楽しく盛り上げてしまうことがあると思います。でも本当に大切なことは、子どが見通しを持って主体的に取り組める環境を整え、子どもの成長に必要な要素をさりげなくちりばめたり、必要な体験へとさりげなく誘導したりすることです。先生は子どもの気持ちを支え、その活動がより充実したものになるように、そして欲を言えばそれがより「素敵な」ものになるようにサポートしていくことに力を注ぐべきです。保育の「質」という大変重要な問題が、この辺りに潜んでいるのです。

ランチタイム、大混雑のオズレストラン。

「〇〇ちゃん、こっちのテーブル片付けて!」

ウェイトレスの女の子が忙しそうにメニューを配膳しながら、別のテーブルの状況を見て仲間に指示を出しています。その傍らで楽しそうに食事を楽しむ家族。このごっこ遊びでは、いつも3〜5歳が家族を構成してお客さんになるのです。

「ほら、早く食べ終わりなさい。そろそろお買い物に行くぞ。」

4歳のパパが、のんびり気ままに食べている3歳児を諭します。笑顔で忍耐強く隣に付き添い、食べ終わると嬉しそうに手をつないで次のお買い物に旅立っていきました。

「もうあと1000円しか無くなっちゃった。何買おうかな…。あ〜あ、銀行があれば良いのに! そしたらもっとお金もらえるでしょ?」

ごっこ遊びは奥が深くて楽しいです。