調理

[令和1年7月17日]

3歳クラス、本日のおやつ「真珠蒸し」を子供達が調理。肉団子のバリエーションです。

お肉をこねて団子を作り、まわりにもち米をまぶして蒸すのです。もち米が透明になって「真珠」のように輝きます。(やや大袈裟)

さすが3歳、一つ一つ個性的な形! バラエティー豊かな「真珠」になりそうです。(^^)

こちらは年長男子2人組。園庭で調理の真っ最中。

わお、なんだかセンスが良い。山菜料理かな?おいしそうな具材がザルの上に並べられています。本当に食べられそう!にこにこと談笑しながら、一つ一つお互いに食べさせあって遊んでいました。

1歳さんもお料理かな? 水場で黙々と何かやっています。

お皿にお水が汲めたようです。おっとっと…

ジャバジャバ〜。っと、こぼしてしまいました。残念。そしてその行く末を無言でじーっと見つめます。何を考えているのかな…?

その隣ではムクゲの白い花が満開。子供達から「ハチがいっぱいいるんだよ。」と報告を受けています。よく見ると確かに色んな種類のハチが集まってきています。ニホンミツバチも盛んに花粉を取りに来ていました。これは虫たちのお料理、とでも言いましょうか。

ニホンミツバチは一度に色んな花の蜜を採取することはないそうです。つまり一つの花(木)を見つけると、みんなで順繰りにその蜜を取りに来て、取り尽くすまでその花(木)に集中するのです。「ハチがいっぱい来ている」という子供の報告は、そういうハチの習性が背景にあるのかも知れません。

↑ 改めて調べてみたらどうも逆で、これはニホンミツバチではなくセイヨウミツバチの習性のようです。ニホンミツバチは色んな花から蜜を集めるそうです。私の記憶違いでした。お詫びします。

ハチというだけで無差別に怖がる子がいるので、体色が白っぽい(というか黒っぽい、つまり黄色くないという意味)ハチを指差して「これはニホンミツバチだよ。優しいハチなんだよ。いじめなければ刺さないよ。すごくおいしいハチミツを作ってくれるんだよ。」と教えてあげました。「え、じゃお咳出ない?」と女の子。「うん、お咳出なくなるよ。」と私。この子の家では風邪をひいて喉が痛くなるとハチミツを舐めたり飲んだりしているのかもしれません。うちと一緒だな。なんだか心が温まりました。

(注:1歳未満の赤ちゃんにはハチミツを食べさせてはいけません。死亡の危険があります。)

そんな話をしながらふと横の花を見たら、真っ黒いクマンバチ(?)が体中花粉まみれになって何かやっています。足をもぞもぞ動かして擦り合わせています。花粉団子を作っているのか、それとも花粉を振り落としているのか。とにかく彼(彼女?)の体からポトポトと花粉が落っこちてきます。それを子供達としばらく観察していたら、

花粉キャッチの遊びが始まりました。結構難しい…。

「クマバチは本当は刺さないハチだって、先生言ってたよ。」と女の子。その通りですね。もともと大人しいハチなので、変にいじめたりしなければ大丈夫です。花粉まみれの可愛いやつです。担任も子供達にちゃんと伝えてくれているようです。

自然との共生。というか、そもそも人間は自然の一部です。この世界には様々な生き物がいてそれぞれに懸命に命を営んでいる。その命の営みが複雑に絡み合って、関わり合いながら世界ができている。その感覚を身につけることはとても大切だと思います。それはこうした何気ない日常のなかで様々な動植物に出会い、触れ合い、観察し、興味を持つことで身についていくのではないでしょうか。

以前見学に行ったある保育園では身の回りの自然をとても大切にしていて、「園内にスズメバチの巣があっても駆除しない」と言っていました。さすがにそれはうちでは迷うところですが、その考え方には大きく共感できました。虫が出れば「害虫」、草が生えれば「雑草」、苔やカビが発生すれば「不衛生」。何でもかんでも人間の一方的な都合でその命を悪者にして、怖い、汚い、気持ち悪いといって薬品などを使って駆除し排除していく。そんなことをしていて「自然との共生」なんてできるはずがありません。逆に自然の方から見れば、それこそ人間が一番の「害獣」でしょう。

自然は不思議です。その不思議をつぶさに感じながら子供たちと過ごしていきたいです。

日照不足が心配されていますが、テラスのプチトマトは順調の様子。

4歳のパラバルーン。

上手に膨らみました!大きなトマトみたいです。 運動会が楽しみ。

ドッチボールの自主練も自然発生していました。

子供たちの遊びがのびのび、そして豊かです。

盆踊り大会

[令和1年7月12日]

昨日からの雨は果たして止むのか止まないのか。最強の晴れ女(年長の担任)と最強の雨女(盆踊り大会の担当者)のガチンコ勝負となった今回の盆踊り大会。

さて、その勝負は…

晴れ女の勝ち。なんと青空まで見えちゃってます〜!

ギリギリまで霧雨が残ってどうなるかと心配しましたが、予定通り無事に行うことができました。よかったよかった。「でも園長先生、雨女って江戸時代には恵みをもたらす神様のような存在だったらしいんですよ。」(最強の雨女 本人談)。へー、そうなんだ、なるほど……。って、今日はそれ関係なーい!笑

卒園児や保護者OBもたくさん来園。毎年同窓会的様相を呈する盆踊り大会です。

小榑睦の皆様による太鼓の演舞

櫓の上でも叩いてもらってます

ただただ集い、お喋りし、踊る、シンプルな会。

締めは恒例、本堂での明かり。

提灯をぶら下げて家族で帰る。お盆らしい、情緒あふれる風景。

いやはや無事に実施できてよかったです。子供達、とても楽しそうでしたね。お忙しいなか浴衣や甚兵衛に着替えて参加してくださった保護者の方もありました。素敵でした!ありがとうございました!

さて、明日から7月盆のお経回り。住職的にはガチンコ体力勝負の3日間。気合いだー!

ジュース

[令和1年7月9日]

テラス前で年長女子が声をかけてきました。「園長先生見て、ジュース作ってんの。」

「これとこれはね、ソーダだよ。」

どうもソーダとソーダじゃないのがあるみたいです。とにかくカラフル。まるでフルーツの匂いがしてきそうなおいしそうなジュースです。

白いつぼみを指差して「このお花知ってるよ。夏のお花でしょ?」

「ヌルヌルになるんだよ。」

そうです、これはムクゲの花。夏の間、年長のテラス前で次々と白い花を咲かせます。そしてその花を擦り潰すとヌルヌルネバネバになって、天然のスライムになるんです。

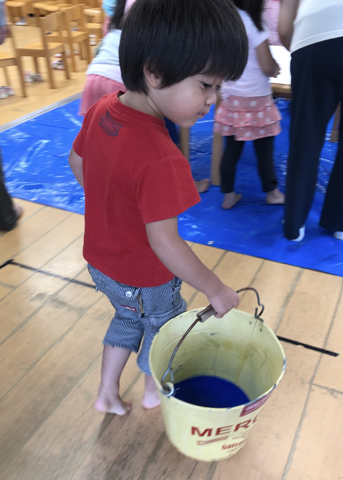

4歳のテラスでは、何やらバケツに絵の具。

お部屋に運んで、

スタンピングですか。

色々な形を試しています。

と思いきや、ダイナミックに混色が始まりました。

色の魔術師。

どうなるのかな〜。(^^)

キノコ

[令和1年7月6日]

「園長先生ーっ!」と、4歳女子2人が大慌ての様子で私の元へ走ってきます。「あっちにすごいキノコが出てるんだよ、来て!」とかなり興奮気味です。どれどれ、と走ってついていくと、そこにあったのは…

これです!お〜、確かに。なかなか見事。

「ここ最近ちょっとキノコが少なかったんですけど、一気に出てて驚きました!」とそばにいた担任のコメント。

キノコは不思議で、ある時気づくと突然ウワーッと生えていて、ギョギョギョ!と思っているうちに、次に気づいた時にはすっかり消滅していて、あれれ?!という感じだったりします。神秘的な自然の営みです。

子供達は、触りながら気持ちいいだの柔らかいだの口々に感想を述べ合って興奮しています。そのうち「おままごとに使おう!」とむしり取り始めました。

正直、こんなにキノコが生える保育園も珍しいと思います。良いんだか悪いんだか…。笑)なんてったってそこら中に丸太が転がっていて一年中雨ざらしなんですから仕方ありません。これらはうちの境内や近隣で伐採された樹木たちです。こんな丸太も買えばそれこそ1本ウン万円。実は結構贅沢なことなんですよ。野ざらしの丸太は古くなると朽ちて少し汚らしく見えるかもしれませんが、朽ち木は自然の宝庫で子供達の素晴らしい遊び相手になります。切られた木もここまで使ってもらえれば、ある意味本望ではないでしょうか。

キノコは少し怖いとお感じになる方もあるかもしれません。中には稀に触るだけで危険なキノコも存在します。まぁそれはどんな生き物でも同じですが。園長としても常に危険を意識しており、その都度調べたり詳しい人に聞いたりして確認しています。うちはこういう環境なので、慣れているキノコは触って良いことにしています。もちろん絶対に食べませんし、子供達は遊びであっても絶対に口の中に入れてはいけないというルールになっています。

キノコの感触を確かめたり生え方をじっくりと観察することも子供達にとっては大きな学び。これも大切な教材だと考えています。

「色が違う。」

摘み取ったキノコを眺めながら男の子がつぶやきました。表と裏の色や様子の違いに気づいたようです。

「へー、どうなってる?」と聞いてみると、そばに一緒にいた別の女の子がキノコの裏側をしげしげと眺めて言いました。

「………トランプみたい… 。」

すると、先ほどの男の子がまたポツリ一言。

「うち、カレーの匂いがするトランプあるよ。」

自由な感性、楽しい会話。キノコの裏側のひだを見て「トランプみたい」とは恐れ入りました。でも確かに分かる!そしてカレーの匂いがするトランプへと話が発展。そんなものがあるとは知りませんでした。面白いなぁ。

しばらくすると、

キノコ畑はすっかり綺麗になっていました…。わお。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別の場所では3歳男子チームがままごとに夢中。

グループで会話しながら延々と調理が続いています。

「今、包丁使うから。」と言って、男の子がシャベルで小枝を切り始めました。

もちろん実際には切れませんが、それは関係ありません。しっかりと見立て遊びができている証拠です。枝を1本切った後に、私の方を向いてにっこり笑って一言。「指、切らなかった。」(^^)

「お〜、上手だね!」と応えると、その後、写真手前の黄色い器から一本ずつ枝を取り出して切っていきました。「にんじん。」「じゃがいも。」「たまねぎ。」「これをこっちに入れて…。」

と言いながら、一つ一つ包丁で刻んでいき、その刻んだ材料をすべてフライパンの中に入れて炒め始めました。生活の模倣が本当に上手です。

うちは3歳クラスから調理をしますので、そこで体験して学んだのかもしれませんし、家庭でも料理のお手伝いをしているのかもしれません。子供はこうした生活の模倣を通じて、自分の出会った場面を無意識に再現し、無意識に脳の指令と体の動きの連携の確認もしているのです。どうするとどんな風に自分の体が動くのか。それを子供は遊びの中で一つ一つ試しながら学んでいます。

何気ない一つ一つの子供の姿や言葉の中に子供の大きな成長を感じます。小さな小さな子供の目には、身の回りの色々なものが鮮やかに写っていて、それを全身全霊で吸収しながら成長していくのです。見たもの、聞いたもの、体験したものが一つ一つ積み重なって心や体に染み込み、やがてその子自身を形作っていきます。

子供達に豊かな体験をさせてあげたい…。そうしみじみと思います。