自然を感じよう

[平成30年6月18日]

年長児が園庭に寝転がって、空を見上げています。

見上げた先には…

怪しい雲が…

「雨が降りそうな雲がある!」

「雲が歩いてるみたい~」

と、雲の行方をじっくりと眺める子ども達です。

「ふわふわ」「とげとげ」「黄色」「ハートの形」など様々なテーマが書かれた巨大なサイコロを転がし、出たテーマを園庭の隅々まで探しに行きます。

こちらは「ハートの形」がテーマです。次々とハート型の葉っぱや花を見つけてくる中で、泥を使って自分でハートを作っちゃう子もいました!

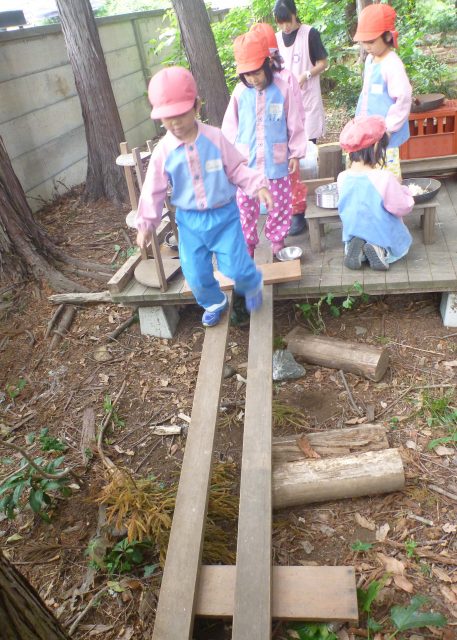

バランスをとって橋を渡ったり

葉っぱや枝を粘土に挿してかわいい生き物を作ったり

この時期の自然を感じながら、じっくりたっぷり遊んだ年長児でした。

雨、雨樋、雨粒。

[平成30年4月26日]

昨日の午前中、お天気は土砂降りのような雨でした。

雨が降って困るのは、園舎の屋根の雨樋です。うちの雨樋はもう年がら年中詰まっています。屋根よりウンと高い大木に囲まれているので仕方ありません。掃除してもしてもすぐに落ち葉が詰まって、終いにはそこからケヤキの新芽が芽吹いちゃったりもします。(^^;;) だからほとんど諦めてます。緑の少ない現代の東京にあってはある意味贅沢な悩みとも言えるのかもしれませんが、実際のところ雨樋から溢れた水がテラスにビシャビシャ跳ねて、毎回なかなか悩ましい状況です。

(実は、落ち葉が詰まらないという画期的な雨樋の見積もりを取ったのですが、価格が高くてなかなか踏み切れずにいます…。)

でも、そんな悩みを吹き飛ばしてくれるような楽しい光景に出会うこともあります。

土砂降りの最中、年長のテラス前に並べられたバケツ。その上のコップにはバケツと同系色の色水が…。よく見ると、そのコップの中にボタボタと雨樋の水が滴り落ちて来ています。

「先生、これ入れたらどんな色になるかな?」と、子供が絵の具のチューブを選んで担任に相談しています。滴り落ちてくる雨樋の水を使って色水遊びをしている模様。あれやこれやと子供達は研究熱心です。

選んだ絵の具を絵筆の先にちょこっとだけ出してもらい、その筆をコップの中に投入してかき混ぜます。

「〇〇ちゃん待って〜。濡れちゃうから傘さしてあげる。」

と、後ろから傘を差し出して子供の活動を見守る担任。その傘もカラフルです。(^^)

「あ、色が少し変わった!」 「きれいな色になった!」

そうやって、しばらく遊びが続いていきました。楽しそうな歓声。とっても楽しい雨漏り(?)の色水遊び。土砂降りさんありがとう。落ち葉の詰まった雨樋さん、、、うーん…、ありがとう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そんな光景を「ニクいね!」と楽しく眺めつつその向こうに咲いている花壇を撮影していると、一人の男の子が近づいてきて言いました。

「園長先生、もっときれいなのあるよ。それ撮ったらいいんじゃない?」

「え、どれどれ?」

「ほら、」

「これ。この葉っぱ、きれいでしょ。」

ジーン…。

「近くでさ、大きく撮ったらいいんじゃない?きれいだよ。僕、そういう本持ってるもん。」

再び、ジーン……。

感動しちゃいましたよ。まさか咲き終わったチューリップの葉っぱのところへ案内されるとは思ってもみませんでした。でも、この葉っぱの上に乗った雨粒がまるで宝石のようにきれいです。この男の子は、それを私に教えてくれたのです。

ああ……、雨さん、雨粒さん、心からありがとう。

ニクいね!!(^^)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

雨上がりの午後、その子ども達が園庭で野球をしていました。繰り返しますが、園庭で、野球ですよ…。笑

そしてクラスの壁面には、その子達が掘って観察して描いた筍。

も〜、雨後の筍みたいにスックスク育ってちょうだい!子ども達っ!!

積み木

[平成30年4月25日]

仏塔ではないですが、積んでます。

何度か崩れ、その度に再チャレンジ。

慎重にバランスを取りながら。

次はここ、今度はこの向き。自問自答しながら黙々と。

なんとなく、こんなのもできました。

これも積み木という言うべきか…

良い感じの小屋が。

ワクワクしちゃうな〜!(^^)

積み木の中で静かに遊ぶ。遊び相手はブロック。オツな組み合わせ。

無塗装の木のおもちゃは触り心地が良くて木の匂いもするので、遊んでいると指先や鼻先?から癒されるということがあると思います。

こちらは数日前に年長が作ったお家。数人で協力して作り上げたのは良いですが、中に入るには先生に助けてもらう必要があった!笑)

根気と集中力と達成感と、そして壊す時の快感と……。積み木は楽しいです。

(実はこの状態から真ん中あたりに出入口を作るテクもありますが、それはまた、いずれ。)

仏塔

[平成30年4月14日]

ちょっと関係ない話なのですが、年長がたけのこ掘りをした日、皮をむいたたけのこがどうしてもアレに見えて仕方なかったので、パソコンのフォトアルバムを遡って確認してみました。

それは……

これです。ミャンマーの仏塔。

やっぱり似てる…。

これも。

これもです。

これらは以前私が現地で撮影したものです。ミャンマーの仏塔ってたけのこがモチーフだったのかな。まさかですよね。でも、なんだかますますありがたく思えてきちゃいました。(たけのこが。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・

仏教の国々では色んな塔(仏塔)を見ることができます。日本でも大きなお寺に行くと立派な五重塔があったりしますね。なぜだかご存知ですか?実はこの塔は元々はお釈迦さまのお墓として作られたものでした。お釈迦さまは亡くなられて火葬されましたが、残った遺灰を縁のあった人々が分配してそれぞれの村に持ち帰り、それを収める塔を作りました。これが仏教最初の塔です。仏舎利塔と言います。その後、お釈迦さまの教えを大切にする人たちが「お釈迦さまに会いたいな」「私たちはお釈迦さまの教えを守って歩いて行きます」という願いや祈りを込めて同じような塔を建てるようになりました。つまり塔は仏教の教えを大事にする人たちのシンボルになったのです。

ミャンマーの仏塔と日本の五重塔は色や形が全然違いますね。国や時代によって塔の形は様々に変わりました。でも、お釈迦さまの教えを大事にする人たちの心の拠り所、仏教のシンボルとしての意味はずっと変わっていません。お釈迦さまは、人々が安らかに生きる方法を説かれました。塔を建てるというのは、その教えを学び、お釈迦さまの生き方を見習って安らかに生きていきますという約束をすることなのです。仏教の教えを大切にすると、毎日が安らかになっていきます。毎日が安らかであればみんな幸せです。つまり仏塔は「幸せのシンボル」でもあるのです。

ちなみに妙福寺の境内にも

こんなのや、

こんなの、

こんなのがあります。

ちょっと古びていますが、みんな幸せのシンボルです。ぜひお参りしてみてください。

たけのこから意外な方向へ話が進んでしまいました。でも、皆さんにも仏教の歴史と人々の祈りの歴史を感じてもらえたら嬉しいです。そんな歴史の土台の上に、今私たちがいるのです。仏の教えが満ちている妙福寺の境内で、たけのこを掘り、それを食べ、子供達は様々な経験を重ねて育っていきます。なんて幸せなんでしょう。

やっぱり、たけのこがすごくありがたく思えてきました。合掌。

(こちらは一般非公開の場所です。ご了承ください。)

※ 追記

そんな気持ちで改めて前回の記事の写真を見ると、たけのこがあたかも地面から涌き出る大自然の仏塔に見えてきます。仏教の専門用語で「宝塔涌現(ほうとうゆげん)」。法華経の中に説かれるすごく大事なエピソードです。今これを書きながらそれに気づいた私は、自分で超感動しています!!(^^)

それと、もう一つ。お釈迦さまのお骨の一部(本物)が現在日本にあるのをご存知でしょうか?名古屋の日泰寺(にったいじ)というお寺の仏舎利塔の中に収められています。これはもともとイギリスの調査隊がインドの仏教遺跡を発掘調査して発見したもので、その後仏教国であるタイに寄贈されました。その一部がタイ国王から日本へ友好の証としてプレゼントされたのです。本当にすごいことです…。