プール開き

[平成29年6月7日]

子供達がきれいに掃除してくれたプールです。今日はプール開きをしました。梅雨前ですが、いつもこの時期に行っています。梅雨の間でも、晴れて暑くなった日はどんどんプールに入ります!

仏様にプールサイドまでお出ましいただき、夏の水遊びの安全を祈ります。

傷んでいたウッドフェンスも新調。材料も作り方も少し変更しました。いい感じですね。なんか高級な感じがします。(^^)

自然に手を合わせ頭を下げる幼な子の姿…。

ご祈祷の道具に興味津々。

はやく入りたいよ〜。

ご祈祷のお経はテンポが速くてリズミカルなので、始まると子供の体が自然に動き始めます。踊り念仏ならぬ「踊り題目」とでも言いますか…。まぁそれも悪くないです。大人でもなんとなく体でリズムを刻みたくなる感じなんですから。ちなみに私は心の中で、ノリノリでリズムを刻んでます。笑

子供はまずお経の声に反応します。はじめ少しびっくりして、やがてクスクスコソコソ。そのうちに、今度はカチカチ!ポクポク!と始まるわけです。こちらはもちろん大真面目にお勤めしているのですが、本能的に体が動いてしまう子供の姿が目に入り、ついつい笑ってしまいます。きっと仏様も笑って見てくれているでしょう。

踊って、手を合わせて、今年の水遊びの安全を心から祈りました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

終わってしばらく園庭をブラブラしていると、男の子が近づいてきました。

「園長先生と同じやつだよ!」

ご祈祷に使うカチカチ鳴らす道具のことですね。ナーイス!(^0^)

2歳の子達は先生からうさぎの優しいなぜ方を伝授されてます。

技!(4歳)

技!(4歳)

この鉄棒は、実はブランコと深い関係があります。保育園ではブランコの乗り方を自由にしています。立ち漕ぎ、二人乗り、飛び降りなど、できる子は何をやってもいいのです。でも、そこにはやはり危険が伴います。筋力、体のバランス、技術などが揃わないと大きな事故につながります。そこで子供達には園で独自に作ったテスト(体力・筋力テスト)を課しています。テストに合格した子は好きな乗り方(漕ぎ方)をしてよいというシステムです。そのテストの項目の一つがこの「豚の丸焼き」なのです。冗談のような、大真面目な話。現場の職員と体操指導の先生とが、子供の状況を踏まえて知恵を出し合って考案したものです。だから子供は豚の丸焼きを練習しているんです。もちろん楽しみながら、遊びながらです。上の写真の右の子は何とこの状態で100秒!「頭に血が上るから、もうやめてくれ〜。」と、思わずこちらが叫んでしまいました。

技。(年長)

なに作ってるのかな〜。(^^)

4歳の色遊び。子供の自由な感性で描かれたものです。とてもきれい。

これから梅雨に入っていきます。晴れればプールもありますが、室内遊びも増えるでしょう。雨も太陽も友達にして、楽しく過ごしていきたいと思います。

参拝の後

[平成29年6月6日]

気持ちの良い月曜日の午前中、本堂参拝を終えた4歳はしばらく境内で遊んでいました。

人気のタコウィンナー

タイサンボクのお皿に乗せて。これ、ザクロの花ガラ(?)です。いつも子供に大人気。

タイサンボクの葉っぱは硬いので

色を塗ったり絵を描いたり

かわいいネックレスになるし

アンクレットならぬ…、なんていうのか… (^^;;

頭にも飾れるらしいです。ズボンの裾をまくり上げ、しばらく黙々と試行錯誤。(^^)

ジャラジャラぶら下げている野郎も発見。

切り株の下ではダンゴ&ワラジーズが大パーティー中!

腕に這うはワラジっち。丸まらないのもまた一興。ダンゴとは一味違うかわいさカナ。

なぜ登るのか。

そこに岩があるからだ…。

テラスに戻ると飾ってありました。

タイサンボクやツバキなどの硬い葉は、1穴パンチで穴を開けるといろんな遊びに使えます。

色や形、表情など一つ一つみんな違うところが自然物の良さ。想像力が広がります。手触りや匂いも様々。そして大量にある。

ここは西中山という山です。都会ですが、宝の山。

今日の姿

[平成29年5月30日]

天気の良い日が続いています。

3歳が境内のあちこちでしゃがみこんでいました。

緑のかわいいギンナンがたくさん。潰すとかぶれる可能性もあるので、そっと大事に集めています。

こちらは何でしょう。

大好きなアリンコでありんす。

ミミズやダンゴムシ、カメムシなども見つけて大喜び。

園庭に戻ると4歳がすごいことに…。

うぎゃー!

どろんこ怪獣…。うぎゃ〜。

泥だらけになったテラスのタタキを自分達で掃除していました。エラい!

砂場の年長男子

満足げです。

女子ーズは

井戸端会議をしながらのォ⤴︎

お料理

です。(^^)

ブッブー

午後はプール掃除(年長)。

あー、もう暑過ぎです。今すぐ泳ぎたい!

6月初旬にプール開きを行います。楽しみだなー!

ふきごはん

[平成29年5月26日]

今日は5月の誕生会。給食は「ふきごはん」でした。誕生会用のランチプレートの上にふきごはん、おかず、野菜、果物などがのっています。おいしそー!

実はこのフキ、4歳クラスの子達が敷地内のフキ畑(?)から昨日収穫したものです。

これでもか!というくらい生い茂っています。

良さそうなものを物色し、ハサミで刈り取っていきます。

部屋に持ち帰り

水洗いして

筋を取って

作業完了!

あとは給食場が最終的な下ごしらえをしてくれて、今日の誕生会用に調理してくれました!

園では例年この時期にフキの炊き込みごはんを作ります。今年は他の野菜や鶏肉と一緒に炊き込みましたが、年によってはフキだけを使った贅沢ごはんも作ります。とにかくグリーンに透き通ったフキがきれいで、香りも食感もよく、子ども達も喜んで食べてくれます。(まあ、フキって香りとか苦味とかあって大人っぽい味なので苦手な子もいますが。何事も経験です。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

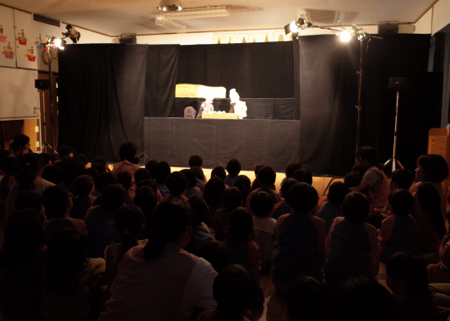

今日の誕生会のお楽しみは「劇団やまいも」の人形劇でした!

その後2歳クラスが、

テラスでなにやら楽しそうなことをしていました。(^^)

雨の日。穏やかな時間が流れていきました。