お遊戯会

[平成29年12月14日]

毎年12月8日は仏教の大切な記念日です。お釈迦さまのおさとりの日です。仏教はお釈迦さまのおさとりによって始まったのですから大切な日です。この日を成道会(じょうどうえ)と呼んでお祝いします。保育園でもそれに合わせて毎年この時期にお遊戯会を開催しています。今年は12月9日(土)に開催しました。1歳は生活の歌、2歳はリトミック、3歳と4歳がそれぞれオペレッタ、5歳はお釈迦さまの劇を発表しました。

どのクラスも子供達が生き生きと輝いていて感動的なのですが、全クラスを通して見ると、年齢ごとの成長の度合いをじみじみと感じることができ本当に感動します。

4歳オペレッタ「3びきのやぎのがらがらどん」のラストシーン。衣装は保護者の協力を得て製作しました。角がそれぞれ個性的です。背景は子供達が色付けをして製作しました。

大トリは恒例、年長の鼓笛です。今年初めてのお披露目となりました。緊張したはずですが、堂々と素晴らしい演奏を聞かせてくれました。鼓笛はなかなか大変な部分もありますが、子供達はみな演奏が大好きなようです。様々な楽器に触れ、音を味わい、友達と協力して曲を作り上げる楽しさを感じて欲しいと思います。

そしてこの日はお遊戯会の後にもう一つすごいことがありました。10月の雨で流れた運動会のお遊戯を、4・5歳クラスが発表してくれたのです。

今年の運動会は雨のために完全な実施ができませんでした。唯一晴れた水曜日、予定外でしたが急遽「幼児の遊戯だけ」という形で実施を決定しましたので、子どもの姿を見ることができなかった保護者が多くありました。

その後どこか夕方に発表の時間を作りお迎えの保護者に見てもらおうと考えていましたが、園は毎日それなりに忙しく、なかなか実現できずにいました。この日はお遊戯会でほとんどの保護者が集まっていましたので発表には良いチャンスです。ちょっと寒いですが、子ども達よくがんばりました。

年長のソーラン節。疲れにも寒さにも負けず元気一杯です。

年中児(手前)も大盛り上がりで応援しながら踊っています。

年中のパラバルーン。こちらも元気ハツラツ。

大勢のお客様に囲まれてみんな満足そうな笑顔です。発表が終わると、体がぴょんぴょん飛び跳ねている子がたくさんいました。きっと心が弾んでいるのですね。よかったよかった。

おさとりの日、大人にも子どもにも素敵な1日になりました。お釈迦さまのおさとりに感謝です。そして素晴らしい仏縁に導かれてここにある、私たちの「今」に感謝です!

落ち葉のカーペット

[平成29年12月13日]

女の子がハウスの方へ落ち葉をせっせと掃き寄せています。

「見て」と声をかけられて中を覗くとすごい溜まっていましたので「おー、すごいね。」と言うと、「これはね、落ち葉合戦にもなるし、あと落ち葉のカーペットなんだよ。」と教えてくれました。この上にサラ砂をかけると出来上がりだそうです。せっせとフルイでサラ砂作りにも励んでいました。

ふかふかで暖かそうなカーペット。

そのハウスの中で男の子が歌を歌って落ち葉を踏み鳴らしています。落ち葉のカーペットがとても嬉しい様子です。「ねぇ、やめて」と一人の女の子が彼に言うと、もう一人の女の子が「別にいいんじゃない?楽しそうにしてるんだから。」と言って、そのまま遊びが続いていきました。

和やかな午後の風景……。子供の世界です。

こちらのチームはドッチボール。昨日は西大泉保育園の子供達と交流試合をしました。

ここでもの〜んびりと遊びが展開しています。

それぞれのお気に入りの場所で、思い思いの遊びがゆるやかに進行中。

総リハーサル

[平成29年12月2日]

昨日、お遊戯会の総リハーサルを行いました。衣装に道具類、司会のセリフから音響まで、全てを通して本番同様に行って最終確認をしました。舞台で言うところのゲネプロですね。

もう、とにかく素晴らしい。子どもの姿に圧倒されました。

保育園では毎年12月のお釈迦さまの「おさとりの日」に合わせてお遊戯会を行います。本番に向けて事前にリハーサルを2回行うのですが、毎年思うのは子供達にとってこのリハーサルがとても大切な遊びの時間にもなっているということです。

リハーサルは全クラス一緒に行います。子供は自分の出番以外は観客になって他クラスの発表を見るわけです。1・2歳の小さな子が歌ったり踊ったりする時は、観客のお兄さんお姉さんは応援しながら一緒に手拍子をして大合唱。年長がお釈迦さまの劇「じょうどうえ」を演じる時は、下のクラスの子達は憧れの眼差しで見守ります。

子供は自分達の発表を心から楽しんで演じますし、他クラスの発表も真剣に見守ります。自分のクラスだけではなく他クラスの歌や踊り、セリフなどもよく覚え、毎日の自由遊びの中で自然にお遊戯会ごっこが始まったりもします。

舞台に立って発表することが大好きな子もいれば、少し苦手な子もいます。でも、どんな子でもこうしたリハーサルを通じて少しずつお遊戯会を楽しむ力がつき、皆で協力しながら一つのものを作り上げる喜びを味わえるようになります。他者を思いやり、己も全力で取り組む。保育はそういう子供達の育ちを支える仕事です。お遊戯会は「本番」も大事ですが、実はこうした「過程」の方がもっと大事なのです。本番に向けた過程の中に、保育の大きな意義があります。

当日は大勢のお客様に緊張してしまうかもしれませんが、それでも子供達は素晴らしい姿を見せてくれると思います。皆様どうぞお楽しみに!(^^)

砂を味わう

[平成29年11月30日]

砂場に3歳が集まってケロちゃんと一緒に何やら話をしています。

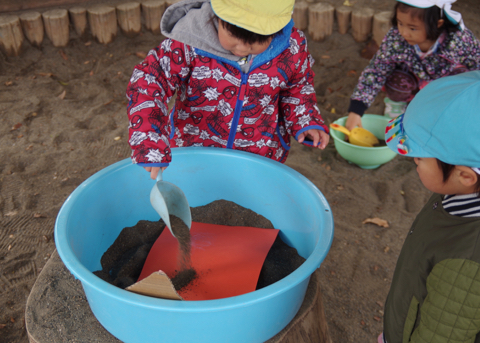

ふるいを使ってサラサラの砂を子ども達の手に振りかけていくと…

「気持ちいい!」

「つめたい…」

「くすぐったい♪」

笑顔とともに、色んな言葉が子ども達の口から自然にこぼれだしました。

そして早速サラサラ君とツブツブ君に砂を分ける遊びが始まりました。みんな夢中です。サラサラ君とツブツブ君の違いもよく把握し、確実に分類作業が進んでいきます。

大きなふるいを左右に振って、音を楽しんだりもできちゃいます。

さて、みんなでふるって集めたサラサラ君ですが、

おやおや?

ほほう、

お〜、いいですね!

あちこちで、みんな夢中です。

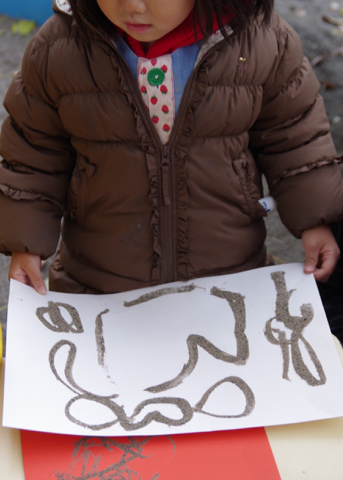

先生との会話も弾みます。

自分の砂絵を嬉しそうにずーっと眺め続けたりもしています。

これは「道路」だそうです。彼は今この砂の道に車を走らせて気持ちよくドライブをしているのかもしれません。

たくさんの素敵な砂絵ができました。

その後も、竹筒に砂を流したり

テーブルの滑り台に砂を流して模様を楽しんだり、

音を楽しんだりしました。この封筒の中にはツブツブ君が入っており、シャッシャと振るとマラカスのようなとても良い音がします。感触だけでなく音も楽しめる砂の魅力です。

この日の3歳は、子ども達の一番身近な遊び相手である砂を分類しその魅力を存分に味わいながら過ごしました。いつも何気なくやっていることばかりなのですが、それを意識的に遊びとして構成して楽しんでみることで、また新たな気づきや発見があって砂の魅力にグイグイ引き込まれます。ここからまた子ども達の感覚が深まり、遊びの世界が豊かに広がっていくことでしょう。ケロちゃんはやっぱり、天才です。(^^)