花のヒミツ

[令和4年4月15日]

先日春探しをしていた年長児が、雨の日の保育室で花の秘密を探っていました。

花まつりでお供えされた花たちも、

一つ一つじっくり観察。

図鑑で調べることも盛んです。さすが年長児。

花の色や形は似ているのに葉っぱの形が違っていることに気づき

「あ、これじゃない…。」

図鑑で調べるのは手間が掛かるのですが、根気よく調べていきます。興味がどんどん広がっていて、集中力も深いです。

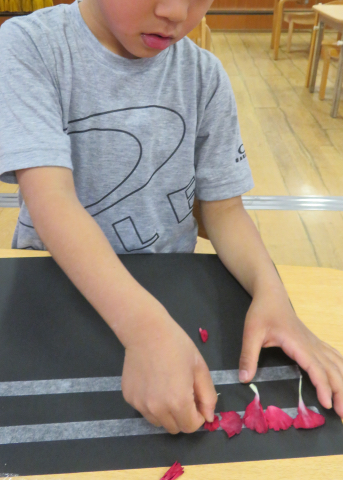

やがて、花びらを千切ってカップに集める姿が見られ、

「台紙に貼ってみる?」と保育士が提案。

これが子供達にヒットしたようで、あちらこちらで始まりました!

黙々と作業が進行。静かです。笑

貼った花びらをさらに虫眼鏡で詳しく観察する姿も。

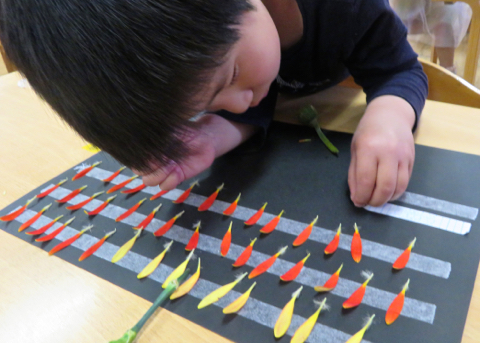

こちらはまた緻密ですね。見た目にも美しいです。

そしてなんと、花びらの数を数えています。

極め付けはこれかな? 花びら434枚!

全部この子が自分で数えました。ワオ!

・・・・・・・・・・・・・・・

千切って並べて貼ってみることで、内側にいくほど花びらの大きさが小さくなることも子供が発見しました。別の友達の花と比べて、それぞれ違う花なのに花びらの数が同じだった!と発見したり。色々な花の秘密に気づき、探求を深める子供達です。大人(保育士)は、そんな子供の姿に驚かされっぱなしの様子。もちろん奥深き花の不思議さにも驚いてます!

研究成果が部屋の色々なところに貼り出されています。

いやはや、この活動にはさすがの私も驚きました…。妙福寺史上最高レベルの探究心かも?

一応申し上げますが、決して担任が「やらせてる」わけではありません。花に親しむ活動をしているうちに子供達の中から自然に生まれた遊びです。それを保育士が受け止めたり支えたり、時に少し提案したりして進めてきた結果がこれです。

すごいなー、子供も、そして保育士も。

これからどこへ向かっていくのか?

とにかく楽しみ!(^0^)

春探し

[令和4年4月6日]

春らしいうららかな日差しのもと、新年長児が境内を散歩して春探しをしています。

様々なツバキの花を拾い集めて嬉しそう

山ほど落ちています

春、というよりは「冬のなごり」と言うべき?笑

タンポポもたくさん

こちらは本当の「春」ですね。

大きなケヤキの根元に怪しげな赤いイモムシを見つけて騒ぐ子ども達。やがてそのイモムシが落ち葉に隠れて姿を消すと、今度はそのすぐ隣で芽を出していた小さな小さな木の赤ちゃんに気づきました。

「あ、芽が出てる〜!」

「こんにちは〜!」

と、声を掛けてあげていました。

何気ない姿ですが、虫も植物も差別なく同じ命として自然に受け止め自然体で触れ合う子ども達に、私は感動しました。

わぁ!と、子ども達から歓声が上がりました。林の入り口はちょっとした花畑になっていたのです。タンポポやヘビイチゴの黄色い花の絨毯、そして奥の方には紫のスミレが咲き乱れています。

子ども達が見つけた春の草花を、担任が次々と写真に収めていきます。

しゃがみこんで何をしているのかと言うと、タンポポの花を虫眼鏡で観察しているのです。

「真ん中に、なんかまぁるいのがあった!」と報告してくれました。

見慣れた物でも虫眼鏡で覗くとまたいつもとは違った見え方になります。虫眼鏡は、子どもの興味関心や好奇心を高めてくれる素晴らしいお散歩アイテムです。

こちらも一生懸命

こちらもです(^^)

という感じで、何気ない境内の散歩も、穏やかで楽しくてとても豊かな遊びの時間となるわけです。春といえば花ですし、4月8日には花まつり(お釈迦さまの誕生日)もあることから、今月の年長は「花」をテーマに活動を深めていくようです。

お泊まり保育

[令和3年10月30日]

夏のコロナの感染拡大の影響で延期(中止ではなく)していたお泊まり保育ですが、昨日今日の2日間で無事に実施することができました!

林の入り口

これでもかというくらいの爽やかな秋晴れ。超気持ちイイ!最高の林日和です!!今日は時間を気にせず1日ゆっくり林で過ごします。風があって若干冷える状況なので、きちんと寒さ対策を考えながら遊びます!

恒例のサークルミーティング

話を聞く時の子供達の集中力がすごいです。担任の語りの技術はもちろんなのですが、言葉の一つ一つをしっかり受け取り豊かに反応する子供達の姿を見ていると、担任との間に培われた信頼感と、お泊まり保育への喜び、そして林で思いきり遊ぶことへの期待感がビンビン伝わってきました。

日向に広げられたシートの上で

どんぐりの絵本を開いて、拾ったどんぐりと見比べながら議論に花を咲かせています。左の子が拾ったどんぐりは、お尻(?)のところからチョンボリと芽が出ています。それとそっくりおんなじどんぐりが、絵本の中にもちゃんとありました!

色々な実を収穫して歩く女子2人組

何か見つけたようでヒソヒソと相談しています

私も近づいて見てみると、そこにはマンリョウの実がありました。たくさん付いているのですが、色が緑です。すると女の子が私に尋ねます。

「園長先生、これって赤くなる?」

「うん、もう少し寒くなって冬になると赤くなるよ。」と私。

すると、「どうする?」とまたヒソヒソと相談。

やがて「じゃ、2つだけ採ろう。」と話が決まったようです。

どうやらこの子達の考えは、赤くなるまで待つということのようです。でも何となくもう少し欲しそうな感じだったので、私から声をかけてあげました。

「緑のやつでも採っていいよ。ただあんまりたくさん採ると赤くなるやつがなくなっちゃうから、少しとっておいてね。」

すると、嬉しそうに緑の実を摘んで別の場所へ移動していきました。

子供達は冬になるとみんな競うように赤い実を摘み、宝石のように大事にしたり、ままごとや工作などに利用します。彼らにとって赤い実は宝物なのです。でも調子に乗って摘み過ぎると、欲しい時になくなってしまうということもよく分かっているのです。しかも緑のうちに摘んでしまったら赤い実を楽しむことができないのでもったいない、ということもちゃんと考えています。だから「どうする?」という相談になるわけです。そして、相談の結果下した決断が「2つだけにしておこう」というもの。先々を考えて今を抑制する。子供達自身でそう判断しているのです。感動的ですね。なんと素晴らしい子達でしょうか。子供達は経験から本当に色々なことを学び、そして成長しています。

こちらは木の家を作っている模様

様々な素材が用意されたコーナー

林のお弁当を作っているようです

物置から竹筒をたくさん出してきて

どんぐりコースも盛り上がってます

1人で黙々と実験をしたり

こんな長いのも出来てました。すごい!

すごいと言えば、こっちもすごかったです…。(写真中央)

子供達とトンボを探していたらクワの木の上に2匹止まっているのを発見したのですが、よく見たらなんと1匹の方はカマキリに捕まって食べられている最中だったのです!ムシャムシャ、ムシャムシャ…。

「かわいそう…」 女の子がぽつり呟きました。

他の子達もみんな呆然とその状況を見上げています。

大自然の命の営み、弱肉強食の厳しい現実を目の当たりにしてしまいました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お昼のカレーを林で食べて、園庭に戻った午後。

なごやかな

楽しい時間と共に

日が暮れていきました

特別な夕食(骨つきの鳥の唐揚げ!)を思いっきり頬張り、

キャンプファイヤーに、

一人一人薪をくべて(熱い熱い!)、

最後は芯まであったまる〜♪ と。

こうして楽しい1日が過ぎてゆきました。

不安で眠れないという子もおらず、今朝は7時から本堂でみんな一緒に「朝のおつとめ」。朝食後はさらに遊んで、やがて大好きなお父さんお母さんのお迎えの時間となりました。

子供達、本当に嬉しそうな、楽しそうな言葉や表情をたくさん見せてくれました。

担任団もとても充実した嬉しそうな表情をしています。感染対策・安全対策で色々苦労が多かったと思いますが、大好きな子供達とたっぷり1.5日一緒に過ごせることが、彼らにとっても幸せなことだったのだと思います。

園児にとっても、担任にとっても、そしてきっと園児のご家族にとっても、特別な、そして大切な、お泊まり保育です。

エノキの実

[令和3年10月18日]

運動会明けの月曜日。朝の本堂参拝を終えて散歩をしていた年長児が、たくさんのドングリや木の実を拾って私に見せてくれました。実りの秋が子供達を楽しませてくれています。

参道脇に生えている大きなエノキの木の下で、熟したオレンジ色の実を探す子ども達。

実はエノキの実は人間も食べられるってご存知でしょうか?ほんのり甘くて意外とイケます。食感は少しポソポソしていますが、良く言えば「森のクッキー」みたいな感じです。子供達に教えてあげると、「おいしいおいしい!」とたちまち大人気に!

まあ、落ちているのを食べるのもアレなんで、枝についてるやつを採って食べた方がいいよ、と言ったら…、

たちまち大行列ができていました。「エノキを食べよー!」とみんな張り切っています。笑

もちろんたくさん食べるような物ではありませんが、子ども達にはこういうちょっとしたお楽しみがいいんです。まさに自然の恵みですね。

と書きながら思ったのですが、エノキの実をこんなにも喜んで食べてくれる保育園児は、現代の東京ではひょっとするとうちの子達くらいかもしれません…。こういうのって慣れてないと抵抗感ありますよね?普通だったら怪訝な顔をして食べないか、食べてみはしても一口でやめる気がします。いや、うちの子達が変というわけではないんです。うちは敷地内でいつも色んなものを収穫して(拾って?笑)食べているので、こういうのを何の抵抗もなくスッと受け入れる素地ができているのだと思います。素晴らしいですね。そういう子ども達にとって、この境内は本当に宝の山なんです。

ちなみに甘くておいしいエノキの実は、鳥達も大好きです。だからタネが色んなところに運ばれて、季節になると敷地のあちこちでエノキの赤ちゃんが芽を出します。これを実生(みしょう=タネから生える)と言います。そんな実生の赤ちゃんエノキを大切に育てて大きくしたのが、園庭のすみれ組の前に植えてある大きなエノキの木です。保護者の皆様も、今度改めてそんな視点で園庭の木々を見てみてください。きっと愛着が深まるはずです。つくし組の前のモミジ、うめ組の前のムクゲ、ブランコの脇のクリも、そうやって実生で生えたやつを育てて大きくした木達なんですよ!

秋の自然は楽しーなー!(^0^)