自主練

[平成28年11月11日]

夕方の3歳クラス。元気な歌声が聞こえてきます。覗いてみると子供達が何やら楽しそうに歌って踊っています。「お遊戯会の自主練中なんです。」と担任が笑いながら教えてくれました。

題材はブレーメンの音楽隊。先生に頼んでラジカセで曲を流してもらい、みんなで楽しそうに演じています。「もう、一日中やってるんですよぉ。」と、パートさんも温かな呆れ顔?で見守っています。ちなみに上の写真の右手前の女の子は、原作となる紙芝居を持って場面ごとにページを繰って監督(?)をしています。耳をふさいでいるのはこの次のアクションが激しいので、それに備えて心の準備をしているのです。(^^)

監督役も交代しながら進めている様子。とにかく楽しそう。笑顔と元気な歌声が溢れているワンシーンでした。

こちらは午前中の年長の舞台。修行を続ける王子を、女の悪魔が誘惑するシーンです。女の子達が、ノリの良いあの名曲に乗せて妖艶な踊りを披露してくれました。毎年お遊戯会で年長が演じる「劇 成道会(じょうどうえ)」は、お釈迦様のご誕生からおさとりまでの半生を描く壮大な人間ドラマ。長いセリフ、高度な表現の踊りなど、年長だからこそ演じることができる憧れの演目です。

実は、今日はお遊戯会の予行演習でした。予行演習というと堅苦しいので、「お遊戯会ごっこ」とか「劇遊び大会」でも良いかもしれません。とにかく、1歳から5歳まで全クラスが各々の演目を舞台で通して演じてみて皆に見せ合う日です。どのクラスも良く準備をしていて、とにかく元気に歌って踊って、素晴らしい発表をしてくれました。1・2歳は生活発表(毎日の中で楽しんでいる歌やリズムの遊びをそのまま発表)、3歳は音楽劇(音楽や歌詞がすべて入ったCDの曲に合わせて歌って踊る、いわゆるレコード劇?)、4歳はオペレッタ(生のピアノ伴奏に合わせて子供達がセリフを歌にして演じるオペラスタイル)、5歳は劇(歌や踊りに加えてセリフやナレーションなどもすべて子どもが演じる劇)です。さあ、ここから更に本番のお遊戯会に向けてどんな風に盛り上がっていくのか。ミシノタクカニトです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

年長クラスに飾られている、子ども達の自由な秋の製作物。

こちらは廃材を釘で打ち付け、木の実などを飾って作られています。近未来的都市のような雰囲気です。

これはなんでしょう。作りかけのケーキか、宇宙船か…。

これらは先日ご紹介した「林遊びの日」につながる年長児の活動の一部です。こちらもこちらで、ミシノタクカニトですね。

知恵の輪?

[平成28年11月10日]

たびたびこの日記に載せていますが、うちの子供達の伝統的な遊び道具の代表が「縄跳びの紐」です。

これは3歳クラスの子ですが、

とにかく紐を結びつけています。

こちらも、

こちらもです。

嬉しそう。

4歳の子が遊ぶハウスの向こうに、何かがぶら下がっています。

うーん、

なるほど。

まんまるお山のハシゴにも、紐を結びつけるのが定番です。

そんな中、年長はドッチボールを楽しんでいました。

これは、一体何をしているのか分かりません。(笑)

でもよく見ると、その向こうで太鼓橋に紐を結びつけている年中さんがいます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

紐の結び方を、園で一生懸命指導しているわけではありません。これは本当に子供達の伝統です。知恵の輪みたいですね。小さい頃からお兄さんお姉さんの姿を見て学び、色々なものに紐を結びつけ、自分達で遊びを創り出しています。

私(園長)の大好きな風景の一つです。

会議風景

[平成28年11月9日]

今日は職員会議の様子を少しご紹介します。(^^)

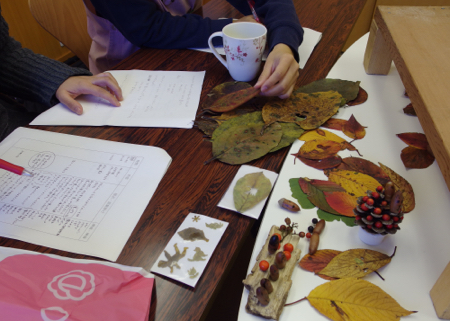

秋の自然物を使った子どもの製作物が持ち込まれ、話し合いが行われています。

今月の年長の活動には「様々な秋の自然に触れ、季節の移り変わりを感じる」というねらいがあります。それに沿った具体的な活動として「林のコーナー遊び」が企画されています。林の様々な場所に遊びのコーナーを設け、製作をしたりままごとをしたりして楽しく過ごすというものです。この1ヶ月ほど、その日に向けての事前活動が毎日少しずつ積み重ねられてきました。

林のテントで使うベンチやテーブルを子供が自分で作ったり、集めた落ち葉や木の実を使って色々な飾り物やおもちゃを作ったり、草木の汁で糸や紐を染色したり。そうした活動の一つ一つがすべて「林のコーナー遊び」につながっており、子供達はその遊びを通して既にどっぷりと身近な自然の変化に親しんでいます。

林のツルで作ったリースや松ぼっくりの飾り

パンチを使った葉っぱの型抜きやどんぐり人形

拾い集めた美しい色の桜や柿の葉(押し葉にしてあります)

これらすべてが、これまでの子供達の遊びの一コマです。

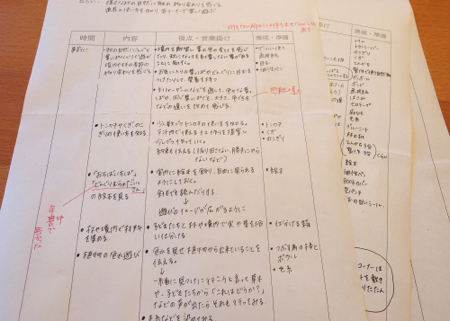

会議資料となる指導案。活動のねらい、事前活動の内容や意義、言葉がけの想定やポイント、当日の設営内容や想定される子どもの姿、時間配分、導入の仕方や全体の流れ、活動後のシェアリングのポイントや片付けのことなど、様々な大切なことが書き込まれています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

園の会議には色んな種類がありますが、この会議は保育内容そのものについて話し合うもので、保育の質を高めるためにとても重要な会議となっています。

年長・年中クラスでは、季節の行事の他に毎月「林遊びの日」というものを決めており、その日に向けて日々の保育を行っています。「林遊びの日」と言っても、子供達は日頃からいつも林に遊びに行っており、この日しか行かないということではありません。この日は、いわば「研究授業」のようなものです。担任はその日に向けて毎日の保育環境を考え、当日は活動全体を他の職員に公開し、終了後に皆で話し合うというものです。事前活動の内容や進め方、当日の子供達の遊びの様子、保育者の関わり方、言葉がけや環境づくりの良し悪しなど、様々なことを率直に話し合います。

進め方は次の通り。

まず主担任・副担任がそれぞれ個別に指導案を作成し会議で発表します。つまり指導案のコンペです。そして参加職員が1人ずつ案に対する意見を述べていきます。良いと感じる所、足りないと感じる所、質問、感想など。先輩後輩関係なく率直に意見を出し合うことを大切にしながら会議を進めます。そして最後に園長が総括的な意見、提案、確認などを行い、主担任・副担任のどちらが活動のリーダーとなるかを決めます。その後リーダーは他の指導案の良い部分なども取りつつ再度指導案を練り直し、次の会議で再度プレゼンします。そしてまた同じよう参加職員から意見をもらい、最終的な指導案(活動の流れ)を決定します。会議に参加するメンバーはあらかじめ決められており、そのメンバーは当日のサポート役として活動に加わります。

「研究授業」とか「公開保育」と考えれば分かりやすいですね。まぁ、リーダーとなる先生には随分大きなプレッシャーがかかるはずです。自分の感性や実力が白日のもとに晒されるからです。でも、これを繰り返すことにより保育者は確実に力をつけていきます。先輩も後輩も関係なく、良い保育を志す同じ仲間として率直に意見を交換し合える環境というのは素晴らしいと思います。

会議後、出された意見をもとに早速境内に落ち葉を拾いに行く担任。

最高の教材。自然がくれた秋の恵みです。

ふと見上げると、こんなに清々しい色が広がっています。

保育で大切なのは「結果」や「出来栄え」ではなく「プロセス」です。子どもの遊びは毎日続いていきます。保育者がどのように遊びの環境を設定し、どんな投げかけや見守りをしていくのかがものすごく重要なのです。子どもの様子をよく観察し、興味関心や成長の度合いを見極め、指導案を何度も練り直しながら進めていくのです。

保育は本当に奥が深くて楽しい仕事です。

おえしきの後…

[平成28年11月4日]

御会式が終わりました。妙福寺と妙福寺保育園にとって一年で一番大変なお祭りですが、稚児行列に参加する年中年長児とその家族にとっても、また遊びに来て楽しむことがメインの園児と家族にとっても、それぞれに意味のある大きなお祭りです。その御会式が明けた金曜日、子供達はいつものように元気に登園し、気持ちよい青空のもと園庭で元気に遊んでいました。

これはコブシの芽です。毛がフワフワしていて気持ちいいんです。

実は、今朝園庭にコブシの木の太い枝が落ちていました。どうやら御会式で園庭に入ったテキ屋さんのトラックが引っ掛けて折ってしまったようです。木にとっては可哀想なのですが、これもある意味で子供達への贈り物です。テラスに置いておくと、早速女の子が芽を摘み始めました。

しばらくフワフワした毛布のような感触を楽しみ、芽を剥いて匂いを嗅いだりした後、葉っぱの匂いも嗅いで「先生、おんなじ匂いがする!」と教えてくれました。そして葉っぱに具を包んで餃子を作り始めました。餃子の皮の折り方も器用にやって見せてくれます。お家でお母さんのお手伝いをしているのかな?(^^)

すると、別の子が何やら良いものを見せに来てくれました。

太めの木の枝と収穫後の稲わらとで作った、箒です。

魔女の宅急便になって、風のように駆け抜けて行きました。

2歳クラスの担任が木の上の方を見上げながら嬉しそうに話しかけてきました。「園長先生、アゲハがかえったんですよ!」

ホントだ!

2歳クラスでは、園庭のバンペイユに付いていたアゲハの幼虫を子供達と一緒に捕獲して、ケースに入れてお部屋で観察を続けていたようです。蛹になって2週間ほど経ち、茶色くなって変化がないので「もうダメかな」と思っていたところ、御会式が明けて登園したら立派な蝶になっている姿を確認。早速子供達と園庭に放してやったそうです。コブシの木に止まって、しばらくジーッとしていました。子供達があれこれコメントしながら見上げています。

こちらがそのアゲハの幼虫を育ててくれたバンペイユ。一粒だけ残った果実が、良い感じに大きくなってきています。

さらに、今度は年長の男の子が何やら見せに来ました。

建築の端材で作った手作りの椅子です。林のテントで使うみたいです。

精神を集中し、真剣に釘を打っています。

こちらも何やら真剣。

先生に見本を見せてもらい、

自分でもトライします。

御会式明けの、相変わらずのびのびした子供達の姿でした。