みかん狩り

[平成28年10月27日]

今日は2、3、4、5歳が入れ替わり立ち替わりでみかん狩りをしました。

みかんの葉を一枚一枚手にとって、ツルツルした気持ちのいい感触を確かめたり、裏表を確認したり、こすったりちぎったりして匂いを嗅ぎます。「あ、みかんの匂いがする!」「胡椒みたいな匂い。」「青臭い匂いする。」年齢やその子の感性で色々な言葉が飛び出します。

柑橘類であるみかんの葉は、空に透かして見ると葉の中に小さな白い点々がたくさん見えます。その点々の中にエッセンシャルオイルが詰まっています。アロマの元です。葉を揉んだりちぎったりするとオイルが弾け、爽やかな香りが広がります。多くの子が葉っぱを手に取った瞬間に匂いを嗅いで「あ〜、いい匂い!!」と楽しんでいたのがとても嬉しいです。手触り、色、匂いなど、五感をフルに使って「みかん」を感じていきます。気持ちが充分高まったところでアイドリング完了。

「早速とりますか!」3歳の男の子の発言に思わず苦笑。はい、早速とりましょう!

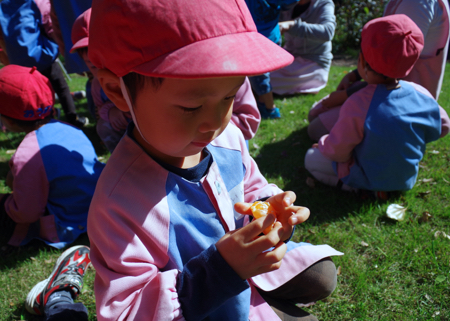

天気が良かったので、クラスによっては収穫後その場で食べていきました。3歳も一人一人自分で剥いて食べます。今年のみかんは甘さと酸味がほど良い感じでとても美味しんです。「おいしい!」と、どの子も満足そうな表情です。

こちらは2歳。たわわに実るみかんの木を見て嬉しそうです。

近くに落ちていたタイサンボクの葉。子供達が大好きで遊びにもよく使われる葉っぱ。宝物の一つです。

完全無農薬自然栽培。ま、要するに放置なわけですが、毎年私達をとても楽しませてくれるみかんさんです。自然の恵みに、感謝!

どんぐりコロコロ

[平成28年10月26日]

今日は4歳の林遊びの日。

この時期の自然が子供達にくれる宝物の代表といえば、

やっぱりこれですね。どんぐり。

丸くて艶やかで魅力的などんぐり。いくつ持っていても嬉しくて、子供達は飽きずに拾います。で、どんぐりと言えばコロコロ転がるものです。だからこの時期にどんぐりに深く親しんで、コロコロ遊びを思いっきり楽しんじゃおう!ということで、毎年4歳でどんぐりコロコロをテーマにした活動を展開しているのです。

うちの敷地ですぐに拾えるどんぐりは3種類。コナラ、シラカシ、クヌギです。しばらく前から子供達と境内や林でどんぐりの襲来を楽しみにしてきたのですが、なぜでしょう、今年は少ない、とても少ないんです。全体的にです。残念だな〜。数年前に園庭にスダジイとマテバシイを植えていますが、こちらもまだほとんど実が生りません。ま、自然相手なので仕方がないですが。全く無いわけではないので、拾える分だけ拾いながら今日までゆっくり活動を進めてきました。

お寺の竹林から切り出して作った長〜い樋に、どんぐりだけでなく石やプチトマトなんかも転がしてみたり、

時にはこんなもの(林で捕まえた太ミミズ)まで転がして?、

あれやこれや、ワイワイ議論をしながら当日を迎えました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いいですね、集中してます。

短い竹の樋でコースを組んでいくのですが、竹を重ねてつなげるのは意外と難しく、角度や向きを一生懸命調整し、どうやったら最後までよく転がっていくか子供達が試行錯誤をしていきます。しかも今年は程度の良いどんぐりが少ないため、転がり方も今ひとつスムーズさに欠け、なかなか難しい状況ではありました。

最終的に、こんなコースや

こんなコースが出来上がっていました。

ひとしきりコロコロを楽しんだ後、先生がどんぐりの絵本を読んでくれました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

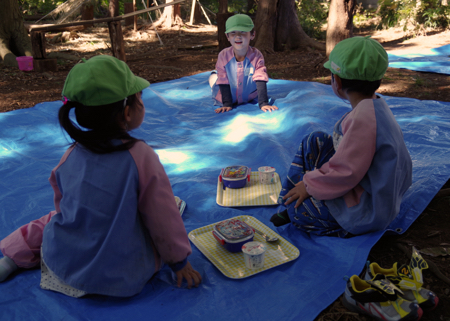

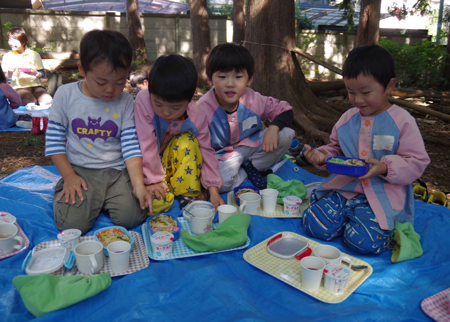

そしてそのまま林でお昼です!

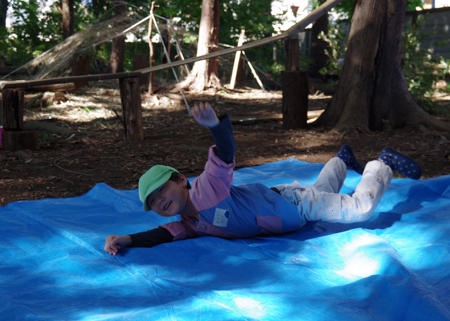

皆の準備が整うまでの間、「ねえ、一緒に泳がない?」と友達を誘い

ブルーシートの海で泳ぎ始める少年。

そう言えば、去年は魚つりもしました。(^0^)

メニューはきのこのスパゲティとサラダ、スープにヨーグルト。給食室に頼んでお弁当箱に詰めてもらいました。毎日ただでさえ美味しい給食ですが、お弁当になって林で食べる美味しさはまた格別!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こちらは現在のみかんの状況。いい色になってます。

早速収穫し、本日の林遊びの反省会議でいただきました。甘くて美味しい!(^^)

明日、年長がみかん狩りをするそうです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

木漏れ日の中で、どんぐりや秋の自然と思いきり戯れる、楽しくて幸せな林の1日でした。

素材集め

[平成28年10月24日]

気持ちの良い月曜日の午前中。年長、年中が林へ遊びに来ていました。

年長は敷地のあちこちを歩き回って、何やら色々と素材を集めているようです。

ヨウシュヤマゴボウ。毒があり、保育に使うには賛否両論あるかもしれない素材です。でも昔から子供の遊びによく使われてきました。すごくきれいな紫の色水を作ることができます。子供達は、これは絶対に口に入れてはいけないということもよく知っています。キノコと一緒です。

ある男の子が見つけた、とてもきれいな葉っぱ。「きれいだねー!」と驚いて見ていると、「これもすごくきれいな色だよ。」ともう一枚の葉っぱを見せてくれました。

これです。「本当だ、すごくきれい!」

子供の感性に感動させられる瞬間です。

何をするのかな〜。楽しみです!(^^)

原木シイタケ

[平成28年10月22日]

今日は土曜日で、寺はお祭り(おえしき)の境内準備の日でした。大勢の檀家さんが集まって境内にテントを立てていきます。私も一緒に作業をしながら何気なくふと保育園の片隅に目をやると…、出ているではないですか!!!

ジャカジャーン!

去年の春に子供達が菌を植え付けた原木シイタケ。ワオ。

丸くてかわいいキノコがしっかり出始めていました!ここまで長かった…。

早速子供達を誘い、感触や匂いを確かめます。

様々なキノコに身近に接している子供達。うちはこんな環境ですから日頃そこらじゅうにキノコが生えるのですが、見つけた時の子供達の口癖は「これは毒キノコだよ。」です。お釈迦様が亡くなられた原因が毒キノコでお腹を壊したことと言われており、毎年2月の涅槃会(お釈迦様の亡くなられた日)でその話を聞かされている子供達は、「毒キノコに注意!」という気持ちが強いのかも知れません。

今日この大きなシイタケを目撃した子供達は、一瞬で固まりました。シーン…。無言です。無反応? いや、そうではなくて、ものすごい毒キノコが生えている!と息を飲んだのかも知れません。そのことに気づいた私は「大丈夫だよ。これはシイタケ。食べられるキノコだよ。美味しいんだよ。」と声をかけました。すると少しずつ気持ちが和らいだのか、ゆっくりとキノコに近づき始めました。

そして収穫。立派です!

そしてそして……。(^^)

うーん、ビールが欲しいっす!笑

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

原木シイタケの美味しさはスーパーなどで売っている菌床シイタケとは比べ物になりません。シイタケの苦手な子も、この原木シイタケでシイタケ好きになれるといいですね♪ 恐らくこれからどんどん出てきます。給食やおやつにシイタケ三昧? まさに収穫の秋です!