落ち葉の園内研修

[平成30年11月27日]

木漏れ日に輝く、宝石のような落ち葉たち。この時期ならではの自然に出会う園内研修を行いました。(上の2枚はソメイヨシノ、緑はセイヨウボダイジュ、下の黄色いはベニシダレザクラです。)

つくづくきれいです。

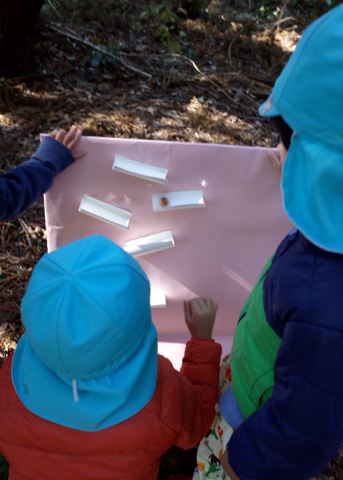

落ち葉のテーブルクロス。

なんと、レンコンでシャボン玉!

カヤの葉。アロマがすごい。

ケヤキの種。風車のようにして飛んでいきます。自然の知恵。

石のテーブルでちょっと作業すると、

落ち葉の見え方がまたすごく変わってきます。

小枝に毛糸。可愛いアクセサリー。

ストローの先に紙粘土を詰めて落ち葉を挿すと、魔法のステッキ。

いつも感じることですが、境内は本当に宝の山ですわ。(^^)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この研修は、毎年時期を少しずつずらしながら行っているものです。その時その時で自然はどんどん変化し様々な姿を見せてくれます。自分の身の周りにどれだけ素晴らしい自然があるのか、どれだけ楽しい遊びの素材があるのかを改めて気付かせてくれる研修。講師は秋元秀友先生(シュウちゃん)です。先生いつもありがとう!

昨年の研修の記事に大切なことを少し書いています。よろしければそちらもご覧ください。↓

落ち葉

[平成30年11月26日]

青空、色づくイチョウ、気持ちのいい週明け月曜日の朝です。

本堂参拝の後、2歳の子供達が落ち葉を拾いながら散歩していました。

きれいな落ち葉。拾って集めたのが嬉しくて、私のところへこぞって見せにきてくれます。

落ち葉は子供達の宝物。境内は宝の山なのです。

どんぐりころころ

[平成30年11月26日]

秋の遊びの定番である「どんぐりころころ」。4歳クラスではこの1ヶ月間「転がる」をテーマにして遊びを深めてきました。この日(21日)は改めて林でじっくりコース作りを楽しむ日。みんなワクワクです。

どんぐりだけでなく、ヒノキの実も集められていました。

木の枝を組んで支柱にし、ブロックや板を積んで高さを調整し、樋の重なり具合が良くなるように向きを工夫し…。組んでは転がして様子を見、不具合があれば調整してまた転がしてと、みんな根気よくコース作りを進めています。この1ヶ月間の遊びの積み重ねが、子供の姿の中によく現れています。

こちらはトイレットペーパーの芯でコース作り。

やはり転がしては微調整、転がしては微調整と、何度も試して工夫しながら遊んでいます。トイレットペーパーの芯をセロテープでとめるので、クヌギのどんぐりでは重すぎて落ちてしまったり、スピードが出すぎて飛んで行ってしまったりします。そのうち子供達はこのコースには軽いヒノキの実が最適であることに気づき、それに合わせたコース作りへと変化していきました。科学の心がたくさん詰まった、深くて豊かな遊びの姿です。

しばらく遊び込んだ男の子がコースを眺めながら担任と相談しています。

男子:「このコース、もっと違う風に作り直したいんだよ。」

担任:「どんな風にしたいの?」

男子:「全部壊してさ、こうやって四角くするとか。」

担任:「四角かぁ…。どうすればできるかなぁ?」

この子が「こんな風に」と体で示したのは、樋と樋が直角につながるスクエアなコースでした。なかなか難しいですね。どうやったら実現できるでしょう…。大人と協力して、試行錯誤しながら出来上がったコースがこちらです。

(↑写真をクリックすると動画が再生されます。9秒/13MB)

これは直角の部分のつなぎ方を大人が少し助言しながら作られたものです。子供は事例経験が少ないのでイメージしたものを具体化させる方法に乏しく、考えても答えがなかなか出ないということがよくあります。そんな時、大人の関わり方がとても重要になってきます。何も口出しせずに静かに見守るのか、それとも何らかの助け舟を出すのか。出すなら何をどう出すか、どの程度出しどの程度出さないか。この塩梅が保育の難しいところであり、同時に楽しいところでもあります。

保育を考える時、何よりも大切なのは「その子の今を見る」ということではないでしょうか。年齢と発達の状況、これまでの遊びの内容、集中力や興味・関心のありかなど、それらをしっかりと見極めて、その子が自己を実現していけるように寄り添うのです。時には助言や提案を一切せずに静かに待って見守ることもあれば、場合によって答え(一つの事例)をすぐに見せることもあると思います。その塩梅にこそ保育者の子供に対する願いや祈りが込められてるのです。子供の今を大切にし愛情を込めて寄り添っていくと、子供は必ず自信を持って大人の想像を超えていきます。子供の中にある豊かな生きる力を感じる瞬間です。

どんぐりころころの1日は、とても充実した時間でした。この日記で子供の姿や保育者の願いの全てをお伝えするのはなかなか難しいですが、とにかく保育の楽しさや奥深さが詰まった素晴らしい時間だったことを感じていただけたら嬉しいです。

秋冬の遊びは、これからますます深まっていきます。

みかん狩り

[平成30年11月22日]

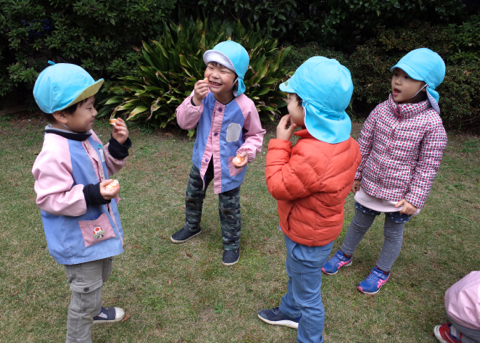

今日は年中児がみかん狩りをしました。

一人一人好きなものを選んでハサミで切り取ります。

そして早速その場で食べちゃいます!

おいしいです!甘さも十分出てますよ。なんてったって完熟ですからね。子供達は甘いとか酸っぱいとかそれぞれに感想を口にしながら嬉しそうに食べています。しかしなんてったって担任が一番嬉しそう。美味しいものは人を笑顔にさせる力がありますね。(^^)

美味しいみかんで楽しいひと時。

もちろん採って食べるだけではありません。いつものように葉っぱを触り、ちぎって匂いを嗅いで、みかんの木の色々な部分を味わいました。みかんの葉は表面がスベスベです。ほっぺたに当てるとスベッスベ。あ〜気持ちいい〜♪

そうこうしていると、ある男の子が「カマキリの卵、見つけた!」と報告してきました。

場所はこの中とのこと…。え?

かき分けて覗いてみると本当に立派な卵が…。新鮮です。今年のやつですね。それにしてもこんなところにあるやつをよくぞ見つけるな〜、と感心。子供は見る目が違います。

ちなみにこの植物は「葉蘭(ハラン)」と言います。にぎり寿司の桶の中などで使われるバラン(緑色のプラスチックのギザギザの仕切り)の元になっている植物です。ままごとではお皿の代わりなどとして楽しく使えます。以前ある講義で聞いたのですが、この葉蘭の根元にはなんとエビが住んでいるんだそうです。もちろんお寿司のエビとは違いますけれど。エビと同じ甲殻類だそうです。葉蘭を目にするたびに、いつも自然の面白さを感じます。

みかんはまだまだあります。年長クラスがなかなか忙しくて来られないみたいなのでどうするか。ジュースにでもしましょうか…。

右の黄色い大きなものは園庭のバンペイユ。赤い汽車の後ろに生えています。今年は豊作なので、粒の一番小さいものを一つ収穫してみかんと比べてみました。やっぱり桁違いに大きくて迫力があります。同じみかんの仲間ですが、匂いはどうかな?葉っぱのスベスベ感はどうかなぁ…?

季節ごとに自然がくれる贈り物。身近に色々なものと出会いながら、子供達は幸せな時間を過ごしています。